【茅引き屋根の改修】

摩氣神社の覆屋は茅葺き屋根で本殿、東摂社、西摂社、拝殿の4棟があります。北屋根は日当たりが悪く苔むし趣があるのですが傷みも伴います。アライグマや鳥による被害もあり改修頻度も高まっています。

茅葺き屋根の構造は、大きく分けると木と竹で組んだ屋根の形をした下地とその上の茅部分、屋根の一番てっぺんに配置される千木や雪割に分かれます。

昨今、茅が少なくなり茅を集めるのも大変で氏子総出で行っています。

背丈を超える茅を刈り、束ね、天日干しします。しっかり乾かさないと腐る原因になるからです。

毎年700束ほど作り倉庫で保管して、4棟の屋根の大きさにより違いますが1回の修繕で2,000束~3000束を使うため茅集めだけでも大変な作業です。

葺き替えは、高所の作業になるため熟練した職人にお願いしています。

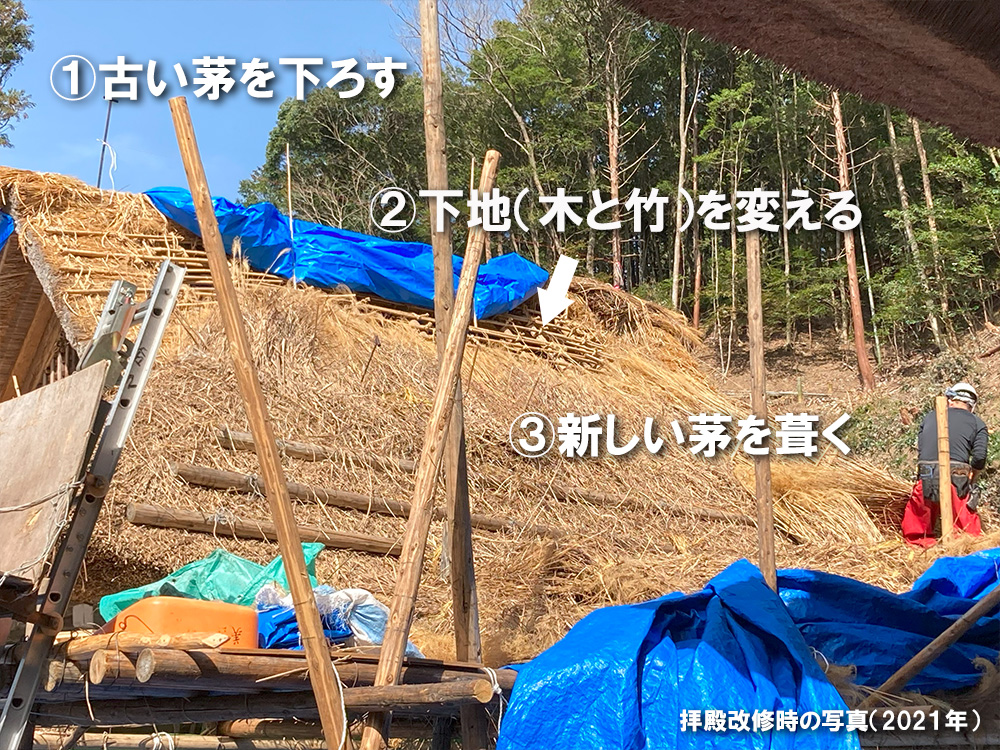

まずは、古い茅を下ろし、下地(木と竹)を外します。そして新しく下地を作り茅をのせていきます。

雨風に耐える茅にするため職人の技が光ります。ここは、職人技なので詳しく説明できませんが整えて叩いて差し込んでと手間のかかる作業です。最後に綺麗にカットされ茅葺き屋根が完成します。

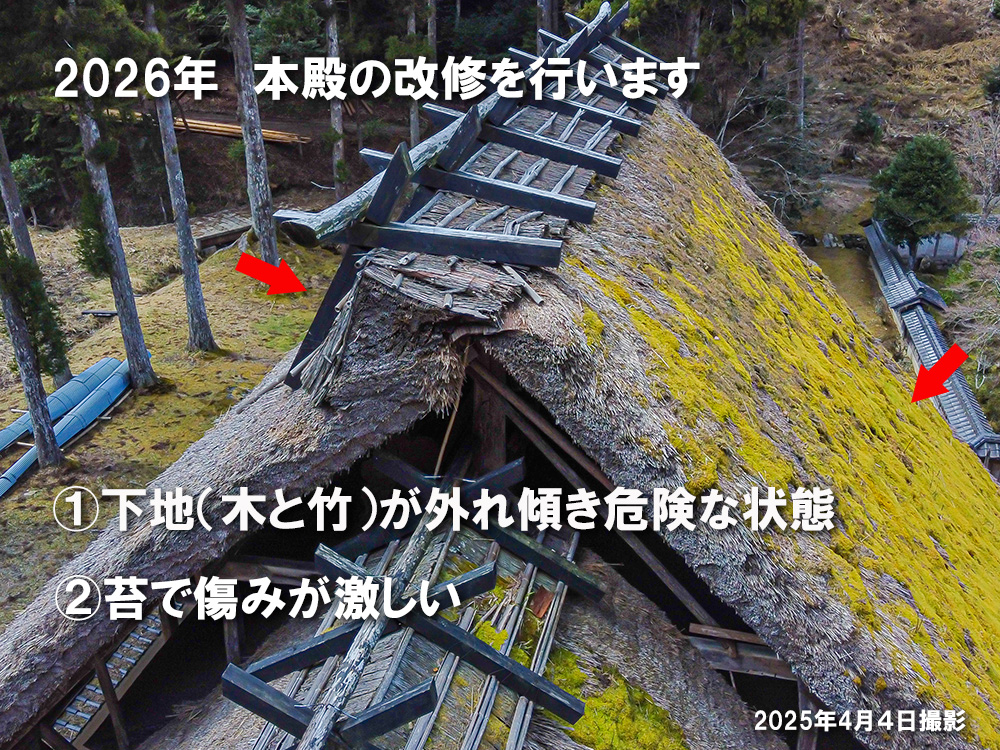

摩氣神社では、通常茅部分のみの改修を行って茅葺き屋根を維持してきましたが、現在本殿の下地(木と竹)が外れずれており、屋根全体がずれ落ちる危険性があるため数十年ぶりの大改修を2026年行います。

茅葺き屋根のことを知って頂きたく茅の準備や拝殿の改修(2021年)の様子と2026年大改修の予定部分を写真でご紹介します。

- 人の背丈より高い茅を氏子総出で、初冬に刈ります

-

- 立てて乾燥させ倉庫で保管。毎年700束準備し、本殿の葺き替えには3000束使います。

-

-

- 職人による茅の葺き替え

-

-

- 2026年本殿の改修を行います。

現在、下地の木と竹が外れ、苔も傷んでおり危険なため数十年ぶりの大改修になります。 -